【6】岩崎への継承

岩崎に伝わる家伝の内容(古代吉備の楯築遺跡、卑弥呼、備前一宮、黒住太古神道・呪法にまつわるもの)

考古学的史実および岩崎の家伝(家書・家宝)の読み解きによって導き出される現時点での結果を以下に記し、随時更新する。

家系

●岩崎の父方の父系:

男系。女子が古代吉備・出雲系阿哲・阿新(ドリーネ、ウバーレ)流古神道。

→明治期に近衛兵

●岩崎の父方の母系:

岩崎(イワクラノサキ・磐座の崎ないしイワクラクロサキ・磐座の黒崎→岩倉崎・岩倉黒崎→岩崎)。血統も神法も女系継承。古代吉備・出雲系岩倉神道、雨請山・雨乞山(あまごいやま、あまごいせん)神道。「大山(だいせん)」「蒜山(ひるぜん)」「氷ノ山(ひょうのせん)」などの「せん」に同じ。神仙道・仙道の秘術あり。

→ 寺請制度や下記の巫女禁断令などの影響を受け、早々に曹洞宗に鞍替え。「淫祠邪教」認定は免れた模様。巫女らは神道霊学、秘教神道、宮地神仙道などに分散退避。祖母の代で女系絶家により男系に。

●岩崎の母方の父系:

岡本氏。男系。土師氏・菅家七党流、美作吉野南朝(植月南朝、後南朝)家臣。

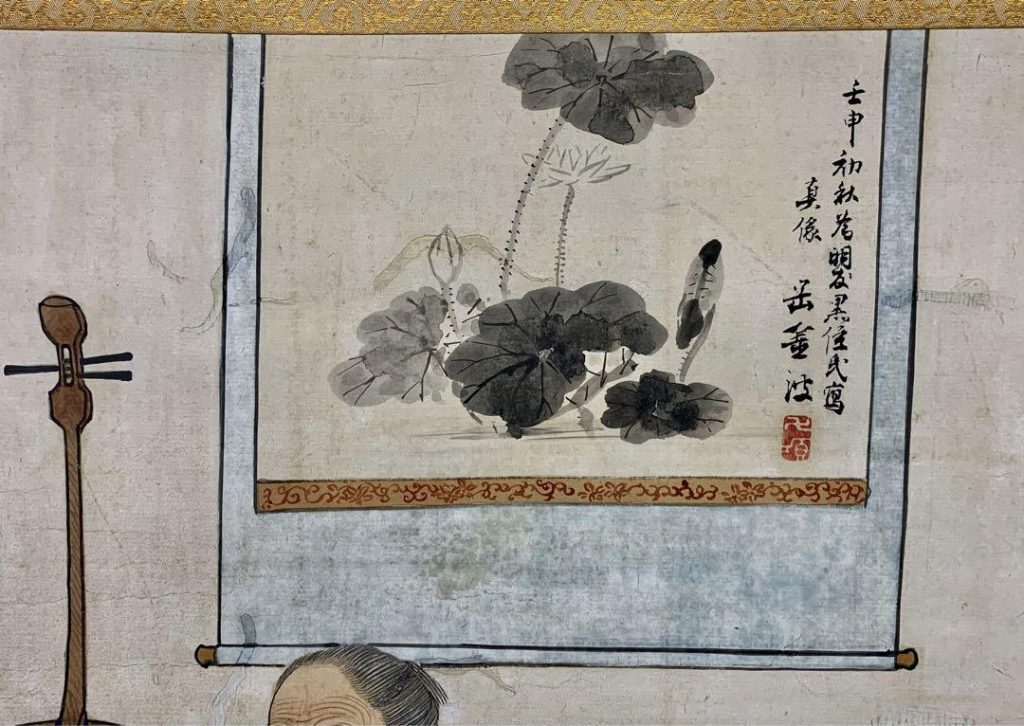

→ 岡山四条派画壇を形成

→ 陸軍将校

●岩崎の母方の母系:

黒住(黒炭)家。血統も神法も女系継承。古代吉備・忌部・物部・中臣系神道。陰陽道、修験道も家業。

→ 明治の(長州藩・津和野藩の国学・神道勢力が発布した)巫女禁断令、陰陽道禁止令、修験道禁止令で「淫祠邪教」・「鈴振り神道」と蔑称され、巫女舞や巫女神殿と共に家業弱体化。戦前、所属巫女らは、教派神道として存続を許された男系シャーマン教の黒住教・金光教や県外の女子シャーマン教の天理教などに強制配属、または神道霊学、秘教神道などに分散退避。元は黒住一族の古神道は「神道黒住派」としてまとめられたが、すぐに男系男子神職の黒住教のみが神道黒住派の正統教派として残され、黒住の巫女神道は除外された。最終的に、なお国体転覆のおそれありと見られ廃絶命令、家業廃絶。

家伝概要および、考古学的史実との整合性に関する現在の岩崎の仮説

とりわけ明治以来、現在に至るまで、卑弥呼率いる邪馬台国は九州または畿内を中心に語られてきたが、楯築遺跡などの吉備の遺跡群の考古学的調査や研究団体「楯築ルネッサンス」の設立などにより、これまで皆が教育され信じてきたその学校教科書的な常識が一変しつつある。

これらの動きのずっと以前から岩崎の出自である岡本家や黒住(黒炭)家に伝わる家伝(上古代については当然口伝中心)を見ると、実際は吉備の楯築墳丘墓が倭国・邪馬台国の中心地であり、倭国大乱などの前後関係は不正確としても、その政体は女王(巫女。呪術祭祀を司る)・男王(政務を司る)の共立・交代・迭立制(ヒメヒコ制)であり、むしろ女系女子中心であり、祭政一致の巫女連合体であったとする。

また、畿内のヤマトと別にその配下に吉備、出雲、北九州などの中小王国が並立したのでなく、吉備がヤマタイであり、ヤマトであり、製鉄・黒炭の国であり、かつ忌部・物部神道および弓削(ゆみけずり)・服部(はとり)の国であり、「鬼」は「神」であり、吉備のヤマトコトバでは「鬼」と書いて「カミ」と読んだとする。

(このことは、のちに畿内の新興朝廷勢力や説話・民話、明治政府以降の教育において、「鬼ヶ島の鬼退治」が英雄(朝廷軍)による勇壮な善行と改作され、「桃太郎教育」が「軍国少年教育」に利用されていったことと重なる。)

さらに、いわゆる古墳時代、飛鳥時代のほとんどの時期は、倭国の都が吉備にあったと伝承する。「ヤマト(大和)」、「モズ(百舌鳥)」、「フルイチ(古市)」、「アスカ(飛鳥、明日香)」、「ナニワ(難波)」などの地名および埴輪・前方後円墳の原型は全て吉備国発祥としており、現に「ヤマト」以外は全て大字・字・町名・姓・苗字などとして現存する。

(岩崎余談:倉敷「ふるいち」のうどんはおいしい。ぶっかけうどん発祥の店と言われる。)

埴輪の原型とされるものは、今では「特殊器台・特殊壺」という、(岩崎としてはやや不満な)名が付けられ、考古学的に吉備発祥ということは正確に分かっている。後述の岡山四条派画壇において、岡本豊彦の内弟子として学んだ古市金峨などは、墳丘墓・古墳発祥地の矜恃によって「古市」を名乗っている。

百済系・後発渡来系豪族(のちに自らを皇別氏族と呼称、吉備系を神別氏族と分類。元来は吉備王朝が生み出したオオキミの号を吉備から簒奪した)である蘇我氏らに忌部氏・物部氏(一派がのちに「黒炭」を自称)らが追われたことをもって畿内優勢が確立し、以降は天武朝において吉備の王位は畿内に完全に簒奪されたのであり、『古事記』・『日本書紀』において吉備史のみが隠されているのはそのためだとする。

事実、飛鳥・奈良時代の男系女性天皇の全てが、女系で見ると、吉備から意図的に(皇別氏族引きずり下ろしのために)、または仕方なく「献上」され、畿内朝廷が利用した巫女であり、道鏡事件・宇佐の神託などは吉備が関与したと考えられる。黒住家の古い分家である黒岩家の黒岩重吾が道鏡をわざわざ堂々と『弓削道鏡』として小説を書いたのも、多くの職掌から成る既存のヤマト(吉備)を畿内朝廷(後続渡来系)に盗まれたという意識があったからだと考えられる。

ヤマタイ(ヤマト)の中心氏族であった女系(土師・忌部・物部・弓削系と同血族)のクロズミ(黒住氏・黒住家)一族は、1960年代までは吉備の中山を巡る地区、とりわけ東麓に集中的に居を構えた一族であり、現在に至るまで黒住姓の95%は吉備(岡山と備後)に集中し、起源は倭国創成期に遡る。古代吉備において、原始神道祭祀に加え、製鉄・鍛冶・工芸の職掌を担った。

黒住の発祥地は、近代最大の黒住後裔密集地からはやや西方の、楯築遺跡・足守川流域から吉備の中山にかけての一帯である。備前市、瀬戸内市、岡山市、倉敷市、浅口市、笠岡市、福山市など(つまり、古代吉備国沿岸部のほとんどの地域)に点在する黒住集落も、黒住の出先集落として形成されたものである。北九州と畿内にも黒住の町名や姓が残るが、これらも出先集落であるか、または周辺の「黒」や「住」の字を合わせて黒住後裔を仮冒したことが窺える。現在の「福岡」が、備前福岡(現岡山県瀬戸内市長船町福岡)に由来するのと同じ理屈である。

また、「広島」や「霧島」も、語源的には「クロス(ズ)ミ→クルスマ→キリシマ」や「クロス(ズ)ミ→kフルシミ・kフロスマ→ヒロシマ」と辿ることができ、「吉備の黒い者たちの住む処」の意である。単に陸地や内陸部の集落、仕事場の部署、ヤクザの縄張りのことを「シマ(島)」というのもその名残で、元は「スム(住む)処」が「島」の語源、つまり「スミ」とは「シマ」である。

原始物部系女系神道の土着勢力に、秦氏ら製鉄氏族から吸収した技術が加わり、たたら製鉄・鍛冶の発展した「吉備」そのものの名称が「黒住」「黒炭」であり、「黒い者たちのすみか」、つまり、「(赤い鉄と)黒い炭・墨を呪術のように自在に操って物を生み出す火の神、人間、物の怪たちの住む処(製鉄・鍛冶文明の栄える地)」を指したのである。これは瀬戸内海の「岩黒島」の「黒」と同じ理屈である。島に黒砂・黒岩(閃緑岩)が多いことに由来するという説が島の内外で広まっているが、それに加え、元は黒住家に伝わる「土は赤く、岩は黒く」の呪術に由来している。

これらは、明治新政府(長州藩・津和野藩)から神祇省・神祇院までの宗教行政が、男系神職が支配する近代神社神道(天皇一神教と言える国家神道)を形成するにあたり、巫女舞や女系神道、修験道、陰陽道と共に排除した物部吉備の呪術の一環であり、政府は心底から「元祖多神教としての吉備神道」の復活を忌み嫌ったことが見て取れる。

興味深いのは、孝明天皇や明治天皇自身は、物部・黒住神道を起源に持つ白川神道の血を引く吉備の高浜清七郎らの伯家神道を、長州に対抗して継承しようと画策しており、再び吉備=ヤマトの王に返り咲こうという意図があったようだが、長州藩はこれら吉備神道を追放し、「天皇・吉備同盟」の動きを牽制している。

天武朝期に、日本史上唯一のヤマトコトバ(訓読み)の元号「朱鳥(あかみとり)」が現れるが、これは吉備側が天武皇后の称制(のち持統天皇)を利用して定めた吉備の元号であり、一瞬吉備ヤマト国に政庁が戻ったことを意味する。しかし、畿内朝廷は日本風でなく漢風・朝鮮風の元号を好み、朝廷の儀式祭祀(朝儀)も神道風を嫌って仏教儀式に切り替え、漢詩文一辺倒の嵯峨天皇前後にそれが確立、以来現在の「令和」に至るまで、万葉集由来といえども日本の元号は全てが漢風・朝鮮風・仏教風の読みである。

黒住家の巫女らは、持統天皇が詠んだ「天香具山」は、(天智・天武天皇らに知られないよう隠して)畿内から懐かしんで詠んだ「吉備の中山」であるとしており、「夏来たるらし天香具山」を「なぜ目の前の天香具山の季節も分からず「らしい」と詠んだのか」とした長年の研究者の疑問を簡単に解くものである。

畿内朝廷が吉備の優位を恐れてこれを三国(備前・備中・備後)に分割して以降は、黒住氏は備前一宮吉備津宮(現吉備津彦神社。特に神子座などの巫女神楽組織)の運営を行い、一方で武家政権発足以降は武士化して、仏教的要素の流入に伴い神宮寺の運営も行い、江戸・明治期には吉備の中山の東麓一帯の大部分を黒住血族の武家屋敷で固めた。元祖製鉄氏族としては、日本刀など鍛冶の流派を形成していたものの、他の備前長船刀の名家らにその地位を完全に譲っていた。前述の巫女禁断令によって女系神道の側面は削り落とされ、黒住のほとんどの敷地は一宮の神社・神宮寺の境内そのものになるか、武家屋敷と化した。

やがて、黒住一族の多くも、自らが倭国吉備の重要構成員であったことを忘却していく。このことは、現在に至るまで、本当の百舌鳥・古市古墳群である楯築遺跡や造山古墳に土足で踏み入れたように住宅地が造成されていき、傷の付いていない大阪の古墳群が百舌鳥・古市古墳群と信じられ世界遺産に登録されることにつながっていく。

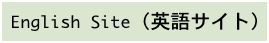

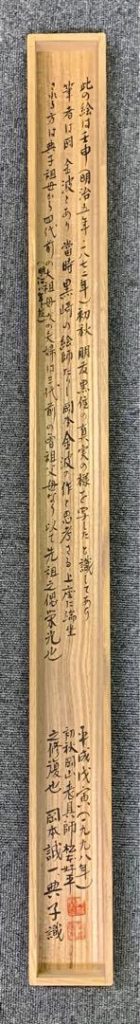

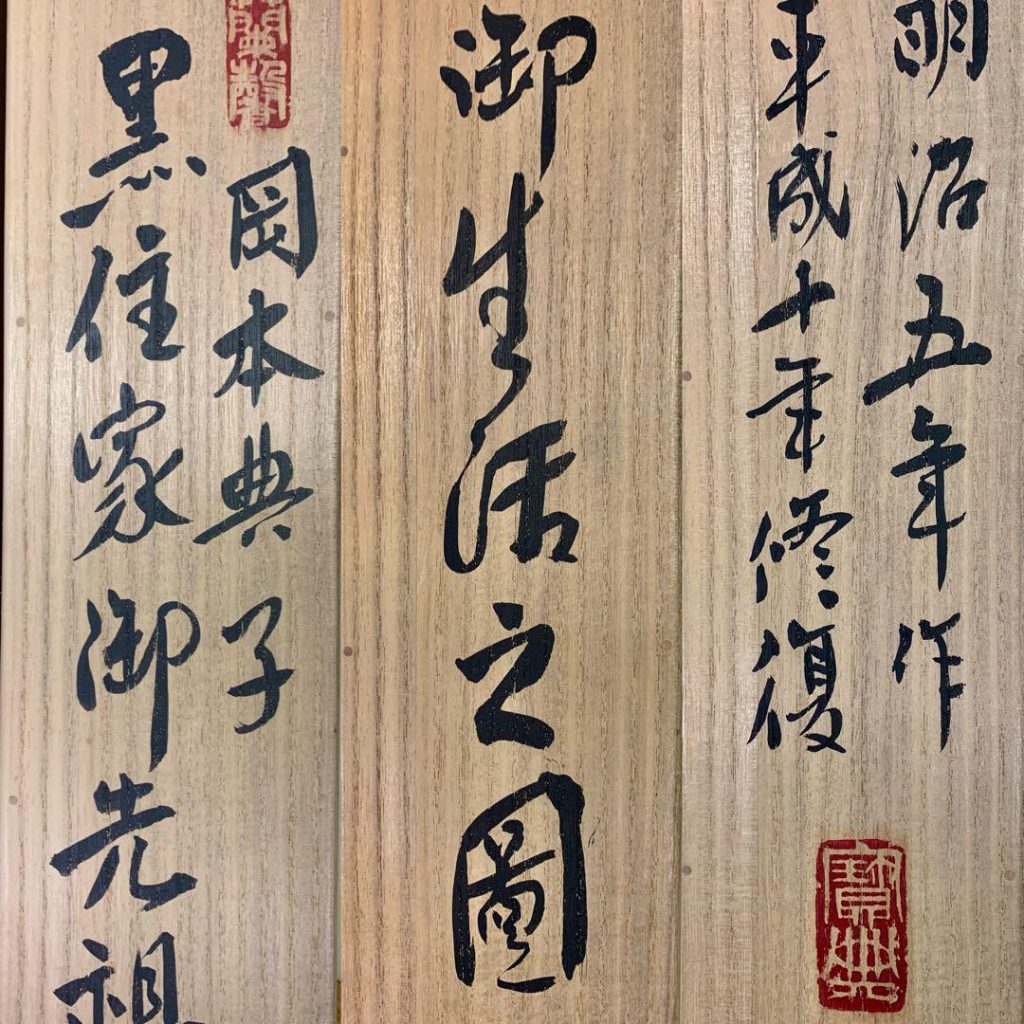

最近まで、備前一宮側で遺していない同宮・古代黒住氏(黒住教黒住家を除く)の史料や古神法の継承者として近年生存が確認できていたのは、黒住有為(楯築・物部・姫社古神道総本家。備前一宮神子座本家。のち美作南朝―黒崎南朝の先導勢力・岡本氏らと血縁)、黒住久助・鉄弥家(備前一宮山神本家)、黒住三郎家(分家。絶家)、黒住四郎家(分家。絶家)、黒住五郎・秀雄家(分家。子が全て女子により絶家)、黒住小弥太家などである。このうち黒住有為総本家は、吉備の中山東麓最大の武家屋敷で、古代吉備に関する家宝・家伝・家書を最も多く継承し(一宮所蔵の古代御社図などの一部史料はこの黒住家から移管された)、他の黒住分家も、明治に至っても一宮の境内の一部や移設先であり、現在もその庭から重塔心礎跡などが見つかっている。

黒住教で有名な黒住教総宗家は、黒住宗忠に始まるが、古代黒住総本家一族から見て極めて遠縁か、宗忠の家が古代吉備氏族を仮冒して黒住を名乗ったとされる。しかし、今村宮の禰宜家の出であり、古代黒住と無関係でもないのだろう。いずれにせよ、新興の男子シャーマン家であったため、物部・黒住系女子シャーマンのように新政府による排撃のターゲットとはならず、現在まで存続している。現在も、SNS上などで黒住後裔の巫女神道および家紋を名乗る分派が存在しているが、黒住有為総本家はこれを認めていない上、どの文献や家伝にも登場しない。

土師氏の血を引く吉備の岡本氏(岡本家)には、後南朝、ひいては吉野南朝そのものが美作にあったと伝わる(植月南朝、大吉野などと呼称)。現に吉野などの地名が美作に残るが、後南朝については美作で間違いないと考える。吉備の地名を畿内王朝が後から畿内にコピペしたように、北朝が(北極星たる北朝天皇から見下ろした異端の南下朝廷と位置付けるため)美作の南朝・後南朝の地名を後から奈良にコピペし、吉野と命名したと思われる。その後、岡本氏秀・秀広親子の代に浦上家家臣に甘んじ、以後、何代にも亘り岡本権之丞の自称が見える。

吉備復興にあたり、岡本氏はまず、黒住の一派が居住した黒崎(現・倉敷市玉島黒崎)に南下して、他の南朝家臣氏族らと共に吉備京復興としての南朝を計画したが、ことごとく失敗し、忌部・物部・黒住神道の本拠地であった楯築や近辺の磐座(いわくら・岩倉・岩座)神社、製鉄の秦氏との神道祭祀・交歓の地でもあった姫社神社などに居を構え、やがて楯築が存する足守川沿いの日畑・矢部の地に落ち着いた。

異教神道の汚名をとった黒住古神道であるが、江戸期に武家としては更に振るわず絵師の家とも化した岡本家は、古代吉備の同志である黒住の武家屋敷を絵にして大量に贈呈した。両家はいずれ血縁となり、(黒住教黒住家を除く)古代吉備構成員としての誼により、吉備中山東麓から黒住の女子が日畑・矢部の岡本に嫁すことが相次いだ。更に、高梁川上流・新見の、そのまた先に残る阿哲・阿新西方地域の神仙道に、巫女禁断令の影響で逃れた巫女らが合流しており、これら四家の合流地点として確認できるのが岩崎本人となる。

漫画・アニメ『ONE PIECE』に登場する黒炭家一族と実体化術などの技、およびワノ国の記述は、黒住家に伝わる太古神法などの秘伝をもとに娯楽用に脚色されたものである。作品は優れているが、秘伝自体は備前一宮黒住家の数家または、黒住家の実体化秘法(画法)を伝承したと言われる武家かつ絵師の岡山四条派・岡本氏らから原作者らに伝播したと考える。

岩崎による巫女神道吉備派の継承について

岩崎は、吉備の女系巫女神道・歌道が後継者に求める下記の条件を満たすことから、巫女たちによる岩崎への家伝、秘儀秘伝、門外不出の奥義、歌書などの伝授・継承が進められています。

▼岡山・吉備出身であること

▼両親・祖父母ともに岡山・吉備出身であること

▼教育者家系、旧日本軍の近衛兵・陸海軍将校級の家系など、一定以上の士族・上級平民家系であること

▼学歴は不問

(現在、巫女の職は神職ではなく、神職・神社の使用人であり、巫女禁断の国策により日本大学神道講座・皇道学院、國學院(大学)、皇學館(大学)のいずれの神道教育界からも追放されており、大卒の純粋巫女はほとんど存在しないことから、男子継承者についても大卒不問となった。これにより、東京大学中退の岩崎による巫女神道の一部継承が可能となった。)

▼首都圏在住で、神道関連学会にて巫女神道の発表を行い、国(政府、宮内庁、文科省、文化庁など)や神社神道系神道勢力(神社本庁、大規模単立宗教法人など)に対して、既存の神道観への異議申し立てが可能な状態にあること

▼明治政府から昭和の神祇院に至る巫女禁断令(事実上、非天照大神・皇統系女系神道である古代吉備・出雲・信州・恐山などの巫女殲滅による、ヤマト男系王朝・明治天皇の正統化)で壊滅しかけた巫女家に支援を行ってきたこと

▼古語を読むことができ、神職や神社関係者、地元民の理解できなかった古典籍・家書・歌碑などの解読経験があること

▼吉備の古墳や埴輪など吉備史の詳細について、巫女たちの家伝と同様の仮説を持ち、宮内庁による古墳・墳丘墓の治定の正確性に疑念を持っていること

(埴輪吉備起源説、造山古墳応神天皇陵説など。少なくとも、世界遺産となった誉田御廟山古墳・大仙陵古墳はそれぞれ応神天皇陵・仁徳天皇陵ではないとする学説を提唱していること。)

▼邪馬台国吉備説を提唱していること

(これについては、巫女と岩崎の仮説の間にまだ隔たりがあり、巫女が岩崎に譲歩しています。岩崎は、「吉備の王(応神天皇や雄略天皇)がヤマトの大王になり、王たちが吉備王国をなかったことにした」のではなく、「ヤマトが吉備を征服し、原始埴輪(特殊器台・特殊壺)や前方後円墳(造山古墳など)、瓦(東大寺など)、製塩などの技術を片っ端から盗んで、ヤマトにあったものとして『記紀』に書いた。すなわち、吉備の王と吉備の民衆は反ヤマトの立場で協力体制にあった」としています。)

▼吉備発祥の新宗教(神習教、黒住教、金光教、ほんぶしんなど)や吉備に集中的に伝承されている神道(シャーマニズム・巫女神道、伯家神道・高浜清七郎神道、物部神道、斎部神道、大中臣神道など)の全てに精通していること

▼伯家神道の伝授を受けていない大正天皇以降の天皇の正当性を(現実上はともかく天皇理念上は)認めず、孝明朝ないし明治朝を最後の日本神道王朝とする立場をとっていること。

▼伯家神道を有する吉備のシャーマニズム系女系巫女家の女王を非ヤマト系・非神社神道系「吉備日本」の首長と戴く巫女神事に参加し、巫女たちから吉備の男覡(おかんなぎ=男の巫女、神の依り代)の資格を授けられていること。

▼神社本庁と大規模単立宗教法人が主導する神社神道の祭祀方式に見られる巫女と森羅万象の非「依り代」性(神社における神職の奉納祭祀を神道の拠点とする神道観)に抵抗し、巫女身体と森羅万象が即汎神・多神であるとするアニミズムとシャーマニズムを原始神道とする立場をとっていること。